その先に浮かぶ、次世代の交通システム実現

しかし、今なお交通事故は無くならず、ドライバーの高齢化や人手不足も問題視され、

より「安全・安心」で「円滑」な移動を実現できる新たな手段が希求されている。

その一つに、国が推進する高度道路交通システムがあるのだが

更なるシステムの高度化・普及促進には

ITSの通信で利用する周波数帯および通信方式の検討・調整が不可欠だ。

2014年中途入社

国際文化学部公共政策大学院 経済政策コース専攻 修了

不動産系の会社で調査業務への興味が増し、MRAへ転職。以来、高度道路交通システム分野に関わる。先入観にとらわれずデータや状況もとに事実を洗い出す姿勢を大事にしている。産休から復帰したばかりで、育児と仕事の両立に励む日々。

2019年中途入社

工学研究科建築学専攻

建設コンサルで自治体の仕事に携わる中、自動運転に触れ、これに少し川上から携わりたいとMRAへ転職。その経験が、現在の業務で大きく活きている。趣味は動画鑑賞で、ドキュメンタリー好き。社会問題から動物などまで幅広く観て、いろいろなものに興味を持つように心がけている。

01

プロジェクトの背景/目的

周波数帯や通信方式の統一で、メーカーやユーザーが受ける恩恵

自動車での移動を、さらに「安全・安心」「円滑・快適」に。そんな長年の願いに応え、自動車交通の姿を一変させそうなのが、交通状況に関する情報提供や走行における注意喚起などをドライバーに行う「安全運転支援」と、走行する状況に応じて加速・操舵・制動といった運転操作を人に代わってシステムが行う「自動運転」だ。

これらを実現するためには自動車単体の高度化が必要であるとともに、自動車が他車や路側インフラ等と通信し、様々なデータを取り入れながら走行することが求められる。つまり、最先端の情報通信技術を用いて「人・道路・車両」をネットワーク化することが重要であり、国では「高度道路交通システム(ITS:Intelligent Transport Systems)」の構築を推進している。

しかし、そこで課題となっていることの一つが、ITS用無線通信で利用する周波数帯や通信方式だ。これまで日本ではITS用無線通信の周波数帯に5.8GHz帯や760MHz帯を使用してきたものの、世界的には5.9GHz帯の割り当てが進んでおり、日本もその流れに沿う方向で検討が進められている。だが、この周波数帯の移行が簡単ではない。そして、使用する通信方式もバラバラであってはならない。

どうして世界に合わせ、5.9GHz帯を使う必要があるのか。

そこでMRAとしては、どのようなプロジェクトに関わったのか。

02

MRAの取り組み

国を越えたITSの知見、分野に縛られないPMOの経験

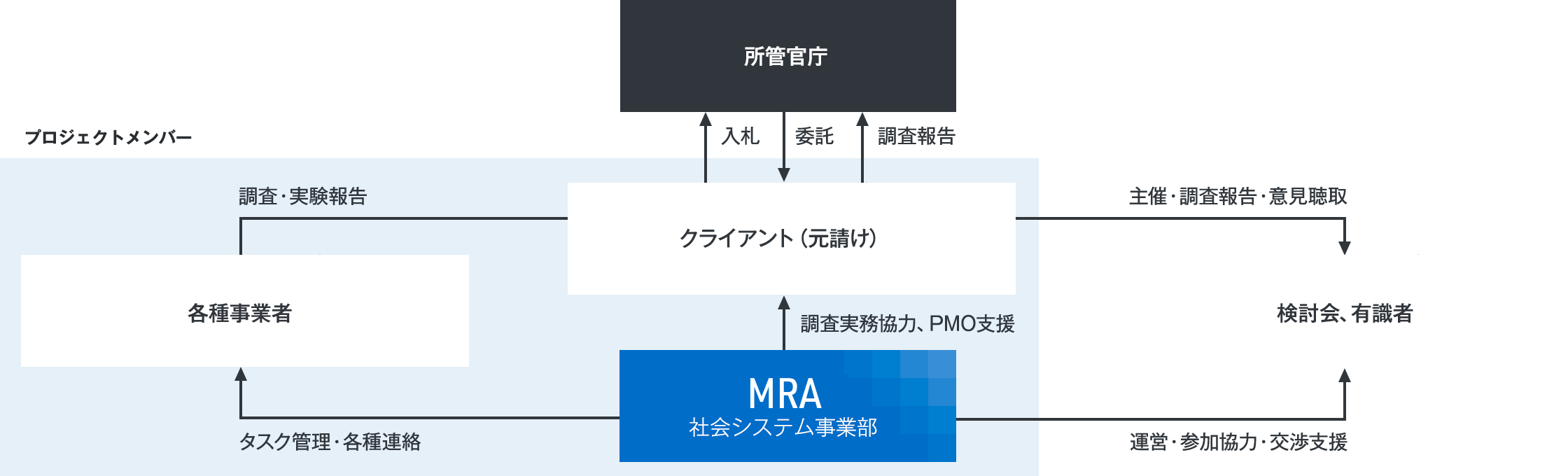

プロジェクトの推進には、多岐にわたる専門性が求められる。具体的には、「国内外における関連分野の知見」「実証実験の遂行力(計画作成、評価指標・計測データの検討、進捗管理、評価・分析など)」といったテクニカル面で。そして、「PMO*のノウハウ」「検討会開催支援のスキル」といったマネジメント面で。

※PMO:Project Management Officeの略。プロジェクトのマネジメントを横断的に支援する事務局や構造システム。

どのような理由からMRAに声がかかったのか。

具体的に、MRAが担った支援業務は。

どのような点で苦労し、工夫をしたのか。

「とにかく心がけたのは、最終顧客や弊社のクライアントが満足する形で3月末の納期に納品できること。期日を考えれば、関係者の要望すべてに応えることはできません。バランスをとりながら要望を取捨選択し、クライアントにもその他の関係者様にも納得いただけるよう丁寧なコミュニケーションに尽力しました」

社内では、どのような姿勢でプロジェクトに取り組んだのか。

03

成果と展望

次代の交通システム実現後も、活きるMRAの知見

単年で実施されるプロジェクトによって積み上げられていく成果で、いずれ実現されるであろう次世代のITS用無線通信。今回のプロジェクトにおける成果は、どのように今後へつながっていくのだろうか。

プロジェクトを終え、得られた成果とは。

このITS用無線通信に関わる事業の、今後の展望を。

Formation