インフラから社会課題解決のフィールドに変わる下水道

- エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社

- 社会解析ソリューション部 古屋花

1. 地方自治体が挑む下水道事業の課題

下水道は、日本全国に張り巡らされた重要なインフラで、日々の暮らしを支えている。しかしその運営を担う自治体は、施設の老朽化や限られた人員での維持管理、人口減少に伴う収入減、そしてカーボンニュートラルへの対応など、持続的な運営に向けた多くの課題を抱えている。特に、維持管理の効率的かつ効果的な運用といった切迫した課題は、全国の自治体の共通認識といえる。その喫緊性は、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故をきっかけに、改めて認識されることとなった。これを受けて、国の有識者委員会が取りまとめた「国民とともに守る基礎インフラ上下水道のあり方」の第2次提言1では、維持管理技術の高度化の方向性が示されるなど、下水道の課題は国を巻き込む大きなテーマになっている。

インフラが抱える社会課題を解決するため、異業種連携やスタートアップの革新技術を活用する動きが、国内外を問わず大きな潮流となっている。AIを活用した革新技術の導入により、効率的かつ効果的な維持管理につながるだけでなく、下水処理の過程で発生する汚泥の資源化や再生水の活用、さらにはバイオガスのエネルギー利用など、下水道を活用した資源循環へ展開する可能性も期待されている。下水道の抱える課題解決だけでなく、インフラの活用の可能性など複数の視点を持つことで、下水道の課題は異業種企業にとって新たな価値創出のチャンスにもなり得る。しかしこの機会の活用には大きな壁がある。下水道事業者にとって安定稼働が最優先であり、新規技術の導入やその検討にコストを割くことは難しい。また、異業種企業にとっては下水道業界のニーズを理解し、的確にアプローチすることが難しく、結果として有効な技術であっても下水道事業への実装が遅れる原因となりうる。

2. 下水道業界と異業種のつながる場が課題解決の起点に

国土交通省は、下水道業界と接点が少ない異業種企業(スタートアップを含む)との連携を通じて、新たな技術開発を推進することを目指したマッチングイベント「下水道スタートアップチャレンジ2」を実施している。下水道業界はその事業の公共性や複雑性から、新しい技術導入にハードルがある一方で、従来の仕組みでは解決が難しい課題を数多く抱えている。そのためこの取組みにより、革新的な技術やアイデアを持つ企業と下水道業界をつなぎ、新しいソリューションの創出を目指している。なお、当社は本イベントの事務局業務を受託し関与している。

このイベントは、これまで下水道展の併催企画として実施され、延べ46社(大学や自治体等も含む)が登壇し、1,500人以上の聴講者が参加するなど、高い関心を集めている。

これまでに登壇した企業の中からは、複数の企業が下水道関連事業への参画を進めており、例えばBioAlchemy株式会社や豊橋バイオマスソリューションズ株式会社が、国土交通省の「下水道応用研究」(現在の『応用研究(下水道)』)に採択されるなど具体的な成果も生まれている。こうした事例は、異業種連携が下水道分野の課題を解決する重要な鍵となりうることを示している。特に、下水道の現場で求められる課題解決の方法は、エネルギー、デジタル・AI、化学、素材、機械・ロボティクス、水質管理など多岐にわたる技術分野と接点があり、従来の業界内だけでは得られなかった視点や技術が、新たな解決策を生み出す可能性を秘めている。

令和7年度からは、水道行政の管轄が厚生労働省から国土交通省に移管されたことを受け、上下水道スタートアップチャレンジとして、上水道分野の技術開発ニーズに対しても異業種企業の技術アイデアを求め、活用の間口を広げている。

3. 社会実装に必要な2つの視点

上下水道スタートアップチャレンジは社会実装の実現に向けた重要な契機となる。しかし、現時点ではまだ道半ばであり、社会実装の実現には、より多くの実証と取組みが不可欠である。そこで、検討を進めるうえで今後求められる視点について整理した。

(1)下水道事業者と異業種企業の連携

下水道スタートアップチャレンジを通じた多くの議論から、下水道事業者と異業種企業の連携には、それぞれ乗り越えるべきハードルが明らかになっている。社会実装を加速させるには、このギャップを乗り越える必要がある。

下水道事業者にとって、インフラとしての安定稼働が最優先であり、前例のない技術の採用にはリスクが伴う。また、限られた予算と人員の中で、新規技術の導入から運用・維持管理までを行うことは容易ではない。

一方で、異業種企業は、下水道の専門性やニーズの理解に課題を抱えている。下水道特有のテーマやニーズを正確に捉え、アプローチすることは難しく、優れた技術やアイデアがあっても、それが下水道事業者の具体的な課題と結びつかなければ、実現することは難しい。さらに、行政との連携プロセスや、実証実験に至るまでの手続きの煩雑さも、参入の障壁となっている。

こうしたギャップにより、せっかくの素晴らしい技術がニーズと適切なタイミングで結びつかず、結果として実社会への活用が遅れてしまうこともある。しかし近年では、国や業界団体による技術カタログの整備や実証フィールドの提供など、自治体が新技術を安心して試せる環境が広がりつつある。これにより、従来はリスクが高いと敬遠されていた技術導入が、より現実的な選択肢として検討できるようになっている。この動きを加速させるために、下水道事業者が持つニーズに対し異業種技術の「活用イメージ」を提示したり、マッチング後の方向性について意見交換を促したりといったフォローアップが重要である。当社は、下水道スタートアップチャレンジ事務局として、下水道分野の専門知見と異業種連携のノウハウを有しており、橋渡し役を担っている。

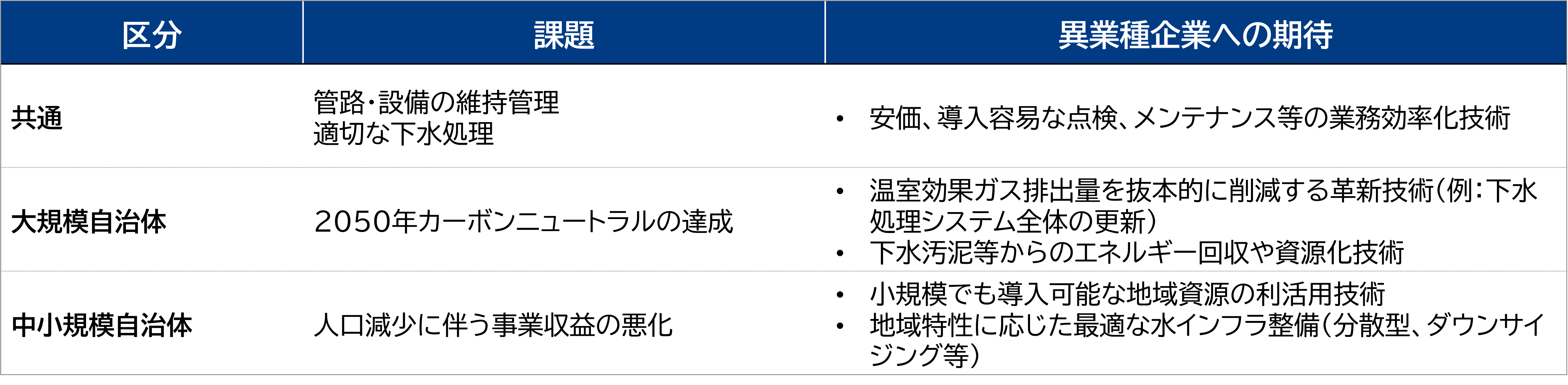

(2)自治体規模別の課題とソリューション

このギャップを乗り越え、技術を真の価値に変えるには、画一的なソリューションではなく、自治体ごとの状況に合わせたアプローチが不可欠である。特に、大規模自治体と中小規模自治体では、抱える課題やポテンシャルが大きく異なるため、それぞれの特性に最適化した両者にメリットのある仕組みが求められる。

例えば、大規模自治体は2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、革新的な技術開発・導入が急務となっている。下水処理工程全体の温室効果ガス排出量のうち、電力由来のものが占める割合が非常に高く、既存の取り組みだけでは目標達成は難しい。そのため、既存の技術を補完するだけでなく、革新的なアプローチが求められている。例えば、水処理の前工程で資源回収を行うことで、処理負荷全体を低減させる技術といった、特にスタートアップ企業の持つこれまでにない視点の技術は、このような大規模な課題を解決する「切り札」となる可能性を秘めており、スタートアップ企業にとっても新たな収益機会や事業拡大のメリットがある。

一方で、中小規模自治体では、最新技術を積極的に導入することは難しいものの、人口減少に伴う事業収益の悪化やメンテナンスを含めた現場の人員不足という切実な課題に直面している。また、中小規模の処理場では、人口減少による流入下水の減少等により、単位処理量あたりの温室効果ガス排出量が大きくなったり、消化ガス等のエネルギー資源が十分活用されていないケースも少なくない。異業種技術を活用すれば、維持管理等の既存業務の効率化や、地域の未利用バイオマスを活用した収益化といった具体的なソリューションが提供でき、経営課題を直接的に解決するメリットが得られるだろう。

表 自治体規模別の課題と異業種企業に期待される役割

このように、処理場の立地や規模、流入する下水の特性によって、求めるニーズは大きく異なる。関心は高いが、技術導入に一歩踏み出せないでいる下水道事業者と、チャンスを探している異業種企業との両者のタイミングを合わせ、個々の自治体の特性を詳細に分析し、その地域に合った最適な技術を導入する仕組みこそが、持続可能な下水道運営の鍵となる。

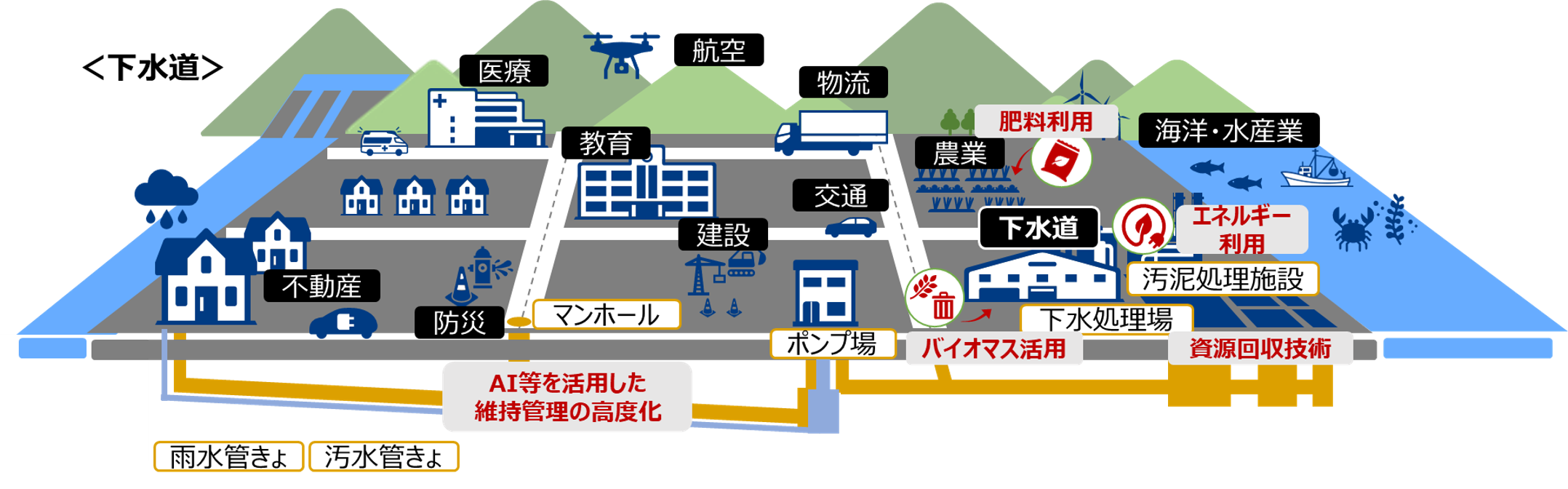

4. 下水道の課題解決が期待される分野とは

下水道業界が抱える多様な課題を解決するため、我々は異業種企業が持つ専門知識や技術に大きな期待を寄せている。特に、以下の分野での活躍が、下水道の未来を大きく変える可能性があると考える。

- AI等を活用した維持管理の高度化:下水道施設の老朽化や人員不足に対応するため、センサー技術やAIを駆使した遠隔監視や異常検知、運転の最適化は、効率的な維持管理を実現する鍵となる。

- バイオマス活用技術の高度化と普及:下水汚泥を有効に活用し、肥料やエネルギーとして活用する技術は、カーボンニュートラルと地域経済の両方に貢献する。

- 新たな資源回収技術:汚泥や下水から窒素化合物やリンなどの資源を回収する技術は、資源循環社会の構築に不可欠である。

図 下水道分野における異業種技術アイデア適用先のイメージ

5. 下水道をインフラから持続可能な社会の基盤に

下水道は、老朽化や人口減少といった課題を抱えながらも、汚水を確実に処理する使命を持つ、なくてはならないインフラである。一方で地域の生活と産業活動のすべてが集約された貴重な資源としての側面もあり、新たな技術やビジネスモデルの導入によって、持続可能な社会の基盤としての役割を担う可能性を秘めている。そのためには、異業種企業との連携を加速させ、課題に即した技術を社会実装する仕組みづくりが急務である。その結果、下水道は単なる「維持すべきインフラ」ではなく、自治体の喫緊課題を解決する「実践のフィールド」として活用の幅を広げることが期待される。

社会課題解決に向けて、技術のマッチングにとどまらず、下水道事業の特性と課題を理解した上で、自治体の特性に応じた技術とニーズの橋渡しを担う必要がある。持続可能な下水道運営の実現に向け、異業種企業の積極的な探索と技術導入に向けた官民一体での機運醸成が求められている。

6. リンク

(過去の下水道スタートアップチャレンジの開催概要 国土交通省HP)

令和元年 下水道スタートアップチャレンジ(第1回、第2回)

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000657.html

令和2年 下水道スタートアップチャレンジ(第3回)

http://www1.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000693.html

令和2年 下水道スタートアップチャレンジ(第4回)

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000695.html

令和3年 下水道スタートアップチャレンジ(第5回)

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000731.html

令和3年 下水道スタートアップチャレンジ(第6回)

https://www1.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000746.html

令和4年 下水道スタートアップチャレンジ(第7回)

https://www1.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000783.html

令和5年 下水道スタートアップチャレンジ(第8回)

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000853.html

令和6年 下水道スタートアップチャレンジ(第9回)

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000896.html

(過去のイベント情報 当社HP)

第7回下水道スタートアップチャレンジ

https://www.mri-ra.co.jp/event/2022/06/event20220613.html

第8回下水道スタートアップチャレンジ

https://www.mri-ra.co.jp/event/2023/06/event20230619.html

第9回下水道スタートアップチャレンジ

https://www.mri-ra.co.jp/event/2024/06/post-10.html

令和7年度 上下水道スタートアップチャレンジ

https://www.mri-ra.co.jp/event/2025/05/post-13.html

- 1 国土交通省 下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会(第2次提言)https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001891084.pdf

- 2 令和7年度は「上下水道スタートアップチャレンジ」として7月31日に開催 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_001010.html